2024北京接诉即办改革论坛|李文钊教授在2024北京接诉即办改革论坛上的演讲:诉求驱动精准治理,创造超大城市文明新形态

编辑: 阅读量:加载中... 发布时间:2024-12-30

12月18日,2024北京接诉即办改革论坛开幕。18日下午,由北京市西城区和中国人民大学共同举办的2024北京接诉即办改革论坛之“新型——精准治理与文明新形态”平行论坛在国家会议中心成功举办,北京市副市长孙硕、中国人民大学副校长冯仕政、北京市西城区区委书记刘东伟等出席。中央单位相关领导、北京市相关领导、高校专家、媒体代表、基层代表、企业和群众代表及相关国际组织等国内外嘉宾300余人参加平行论坛。

在平行论坛报告发布环节,中国人民大学首都发展与战略研究院副院长、研究生院副院长、北京接诉即办改革与社会治理创新中心主任、公共管理学院教授李文钊以《诉求驱动精准治理 创造超大城市文明新形态》为题发表演讲。本文根据李文钊教授现场演讲内容整理,以飨读者。

李文钊发表演讲

作为长期从事“接诉即办”改革的研究者、参与者和观察者,我非常荣幸能够作为主办方代表在“新型—精准治理与文明新形态”平行论坛发布《诉求驱动精准治理 创造超大城市文明新形态》报告。这个报告既是为论坛精心准备和量身定制,也代表了我们对“接诉即办”改革研究的最新思考,以及对“接诉即办”改革未来展望的最新主张,希望得到大家批评和指正。由于报告的全文版本已经印制给大家,受时间限制,我在此对报告的结构、观点和发现简要汇报如下。

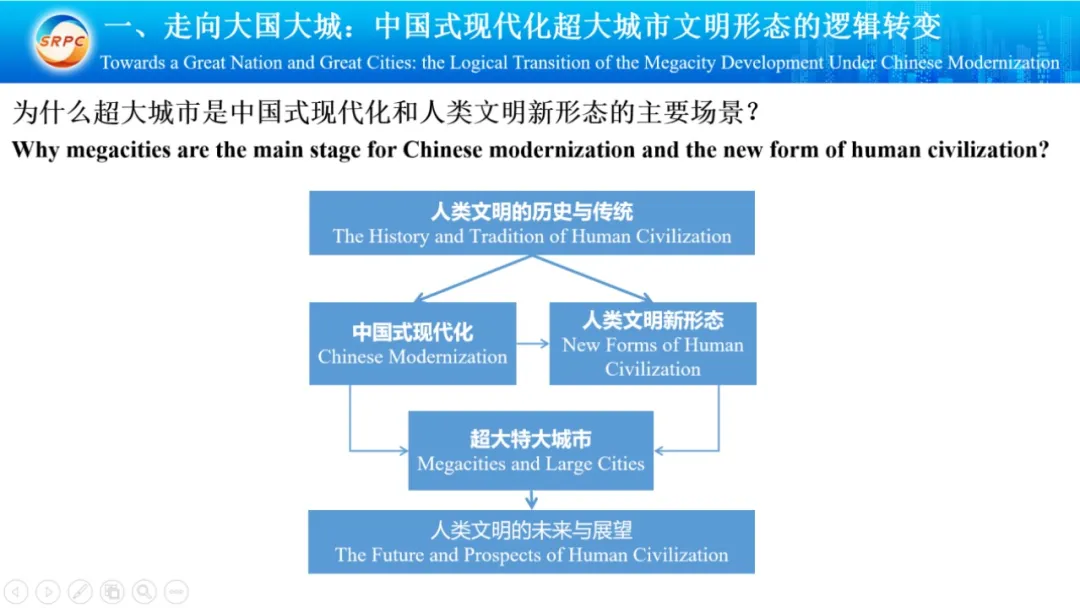

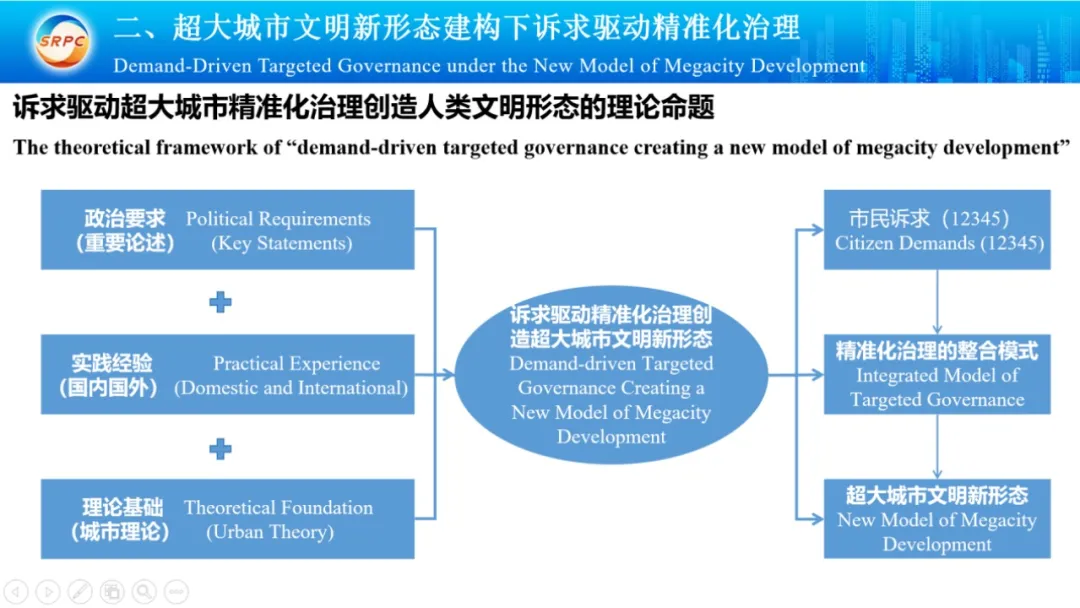

整个报告想提出“诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态”这一核心理论命题,尝试建构“接诉即办”改革、精准治理和超大城市文明新形态之间逻辑关系,诉求是诱因,精准治理是路径,超大城市文明新形态是结果。

为了论证这一理论命题,报告形成了“情景—框架—实践—比较—展望”的结构。我们将研究放在中国式现代化情景之下展开,提出“接诉即办”改革能否推动中国式超大城市治理现代化和创造超大城市文明新形态的问题,建构了超大城市新形态实现路径的分析框架,论证了“接诉即办”改革是诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态的典型实践,提出了国内外城市文明演进史也符合诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态的逻辑,认为这一理论可以更大和更小治理空间适用,具有普遍性和一般性价值。

报告的第一部分主要是提出一个问题:当超大城市遭遇中国式现代化时,它需要做什么?

党的二十大报告提出,从现在起,中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。创造人类文明新形态是中国式现代化的本质要求。在这样的情景之下,我们认为超大城市是中国式现代化和人类文明新形态的主要场景,这主要是由于如下两个方面的原因决定:

一是从人类历史上看,城市与文明是紧密联系在一起,雅格布斯等学者甚至认为人类文明史的故事就是城市史的故事,人类文明因城市兴而兴,因城市衰而亡。

二是中国进入大国大城的发展阶段,我国超大、特大城市数量共有21个,其中超大城市达到10个(北京、上海、深圳、重庆、广州、成都、天津、武汉、东莞和杭州),数量居于世界之最。没有中国超大城市的现代化,就没有中国式现代化。

在这样的情景之下,超大城市就需要义不容辞的率先实现中国式现代化和创造人类文明新形态,而坚持“人民城市人民建,人民城市为人民”的城市治理理念,以及推行精准治理,自下而上的捕捉民众需求采取治理措施,这是两个关键。

报告的第二部分主要是理论建构:当超大城市要创造文明新形态时,其路径是什么?

为此,我们提出了本报告最核心的理论命题,即诉求驱动精准治理创造超大城市人类文明新形态。这一理论命题的基础,既来自于总书记的重要论述和政治要求,又符合当前超大城市治理实践,很多学者提出的城市理论不谋而合。

习近平总书记在北京、上海、重庆等地考察时,多次提出“城市管理应该像绣花一样精细”。习近平总书记对于超大城市精细化治理的讨论,既涉及理念层面,又涉及技术层面,还涉及空间和领域层面,将精细化治理、精准治理与超大城市数字治理、城市管理、社区治理等各个方面联系起来,为探索超大城市现代化治理指明方向。

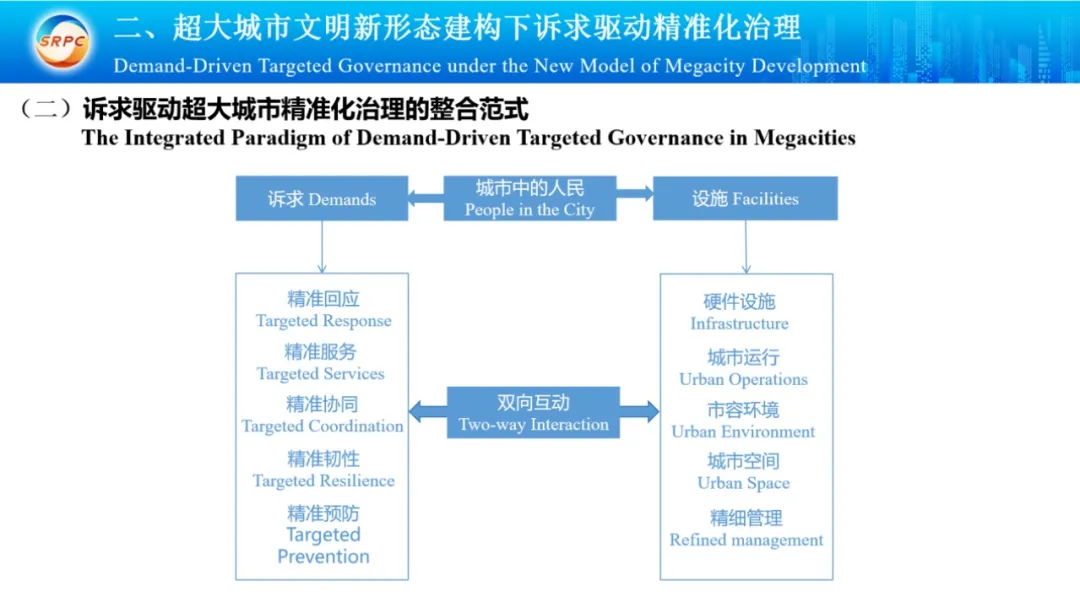

当前各地对于超大城市精细化治理和精准治理,更多聚焦于设施层面,可以称之为设施驱动的超大城市精准治理,重点关注硬件设施、城市运行、市容环境、城市空间等,对于其于人的诉求的精准治理,以及如何实现“软”和“硬”相结合的超大城市精准治理,缺乏讨论。当然,这为我们进行理论创造提供了空间。为此,我们建构的诉求驱动精准治理创造超大城市人类文明新形态的整合模型,尝试以市民诉求为基础,通过“热线+网格”,来建构一个精准处理市民诉求和维护城市设施的框架,重点包括精准治理的逻辑和人类文明新形态的多维度理解:

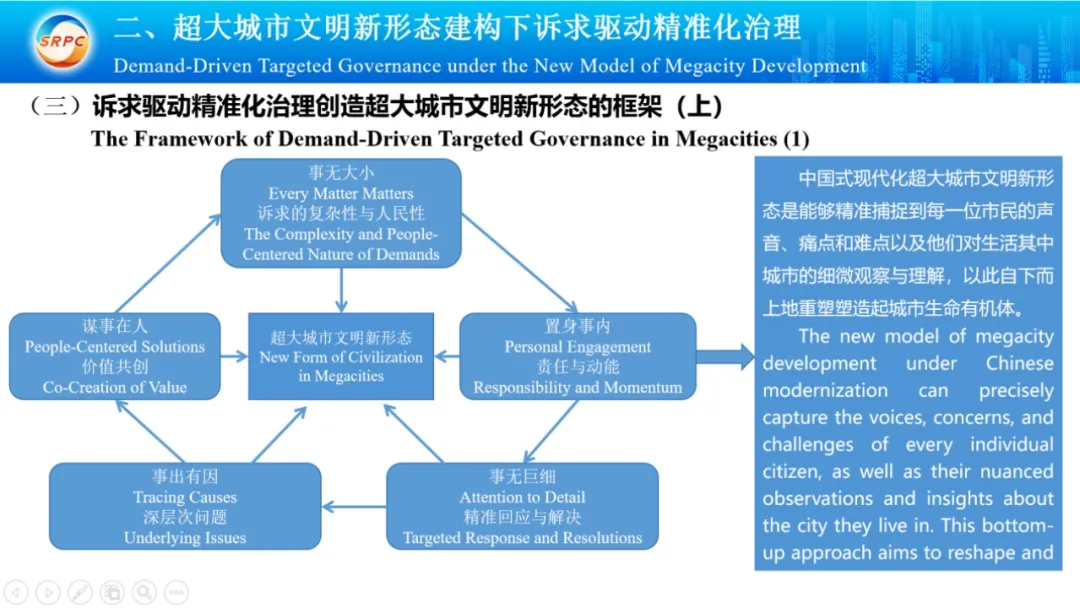

在精准治理的逻辑方面,我们基于诉求建构了一个“事无大小”(超大城市诉求的复杂性与人民性)-“置身事内”(超大城市治理的责任与动能)-“事无巨细”(超大城市诉求的精准回应与解决)- “事出有因”(超大城市的深层次治理问题)-“谋事在人”(超大城市政府与公民的价值共创)的过程框架,其核心是基于“市民诉求—治理系统—价值共创”的分析思路。它的重点是,政府是否能够回应市民诉求,是否能够基于回应市民诉求向前一步,是否能够创造让人民生活幸福的超大城市人类文明新形态?

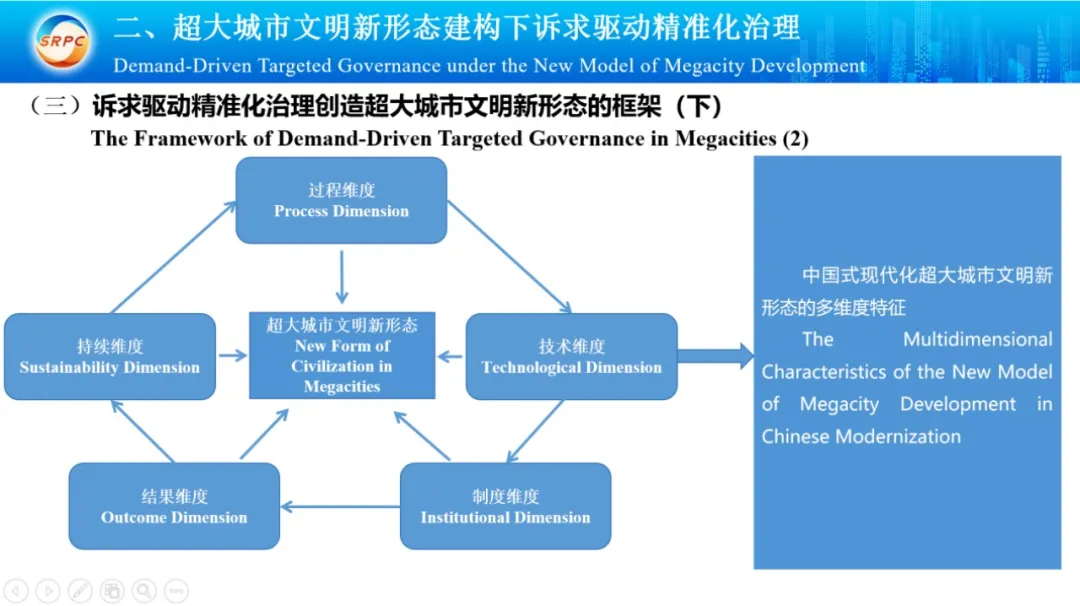

在人类文明新形态的多维度理解方面,我们认为需要关注“过程维度”(超大城市文明新形态需要什么与之相匹配的过程?)-“技术维度”(超大城市文明新形态需要什么与之相匹配的技术?)-“制度维度”(超大城市文明新形态需要什么与之相匹配的制度?)-“结果维度”:(超大城市文明新形态体现为什么的结果状态?)-“持续维度”(超大城市文明新形态如何能够持续和有韧性?)的多维度框架,其核心是阐述超大城市文明新形态既是一项系统工程和复杂工程,又是一项十分脆弱的工程,需要一代人又一代人的努力!

报告的第三部分是整个论证的核心,它主要回答:“接诉即办”改革在实践上是如何实现诉求驱动精准治理、创造超大城市文明新形态?

为了回答这一问题,我们对“接诉即办”改革的价值根基进行了总结,对历史演进进行了回顾,并基于这两个方面的内容,提出了诉求驱动精准治理的路径,以及诉求驱动精准治理创造超大城市人类文明新形态的表现形式。

我们认为价值根基主要是对“接诉即办”的治理主体、治理过程和治理对象的规范,主要包括为民服务的价值、人民公仆的价值、责任担当的价值、及时回应的价值、专业高效的价值、依法行政的价值、协同一心的价值、弹性适应的价值、诉求适宜的价值、人民满意的价值等十项。

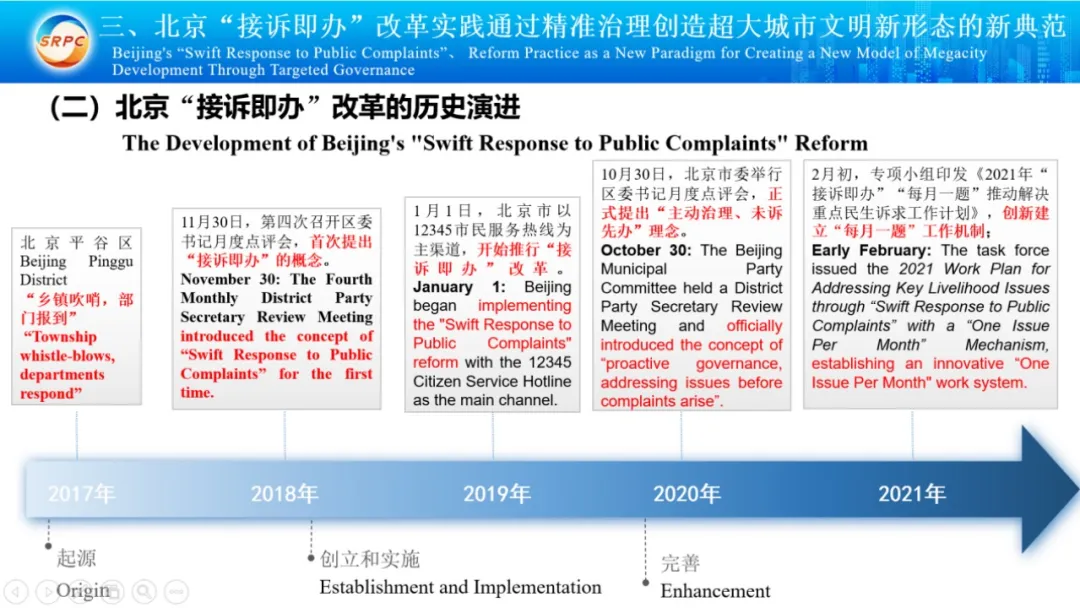

对于“接诉即办”改革的演进过程,我相信各位观众都比较熟悉,我只讲关键词,即从“吹哨报到”到“接诉即办”,从“接诉即办”到“主动治理与未诉先办”,从“主动治理与未诉先办”到“诉求驱动超大城市治理体系和治理能力现代化”。

基于上述的分析,研究报告提出了北京市“接诉即办”改革在诉求驱动精准治理的路径,即:精准回应(精准受理、精准派单、精准办理、精准考评)、精准预防(精准计算、精准行动、精准改革)、精准服务(精准匹配、精准供给)、精准协同(精准商量、精准共治)和精准韧性(精准规划、精准应对),正是回应、预防、服务、协同和韧性的精准,这有利于提升诉求治理的水平,有利于提升超大城市治理现代化程度。

当然,这并非意味着北京市“接诉即办”改革实践在诉求驱动精准治理中已经十全十美,它仍然存在进步的空间,可以在如下三个方面下功夫,即提升“接诉即办”改革自身的精细化治理水平、突出“接诉即办“改革中精准服务、精准协同和精准韧性的内容、探索诉求驱动和设施驱动相整合的超大城市精细化治理新范式。

从上面提出的超大城市文明新形态的多维度评价体系出发,报告重点讨论了“接诉即办”改革在过程维度和结果维度等两个方面实现超大城市文明新形态,过程突出治理过程现代化,结果突出以人民为中心和通过改革创新促进城市发展。当然,现在更多的人开始认识到“接诉即办”改革对于促进城市公平、正义的作用,也这是超大城市文明的体现。

报告的第四部分主要是讨论理论命题的外部效度,它主要回答:历史、未来和比较视野能否支撑诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态的理论命题?从文明演进史看诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态,我们发现中国古代的文明传承十分重视以人民的福祉为核心,政府也非常重视为人民承担责任。这些历史传承导致,人民对于安全和生存的诉求、对于社会和参与的诉求,始终是城市进步和文明的重要方向,也是推动城市文明的重要动力。对于超大城市的未来革新,也始终需要以市民诉求为基础。

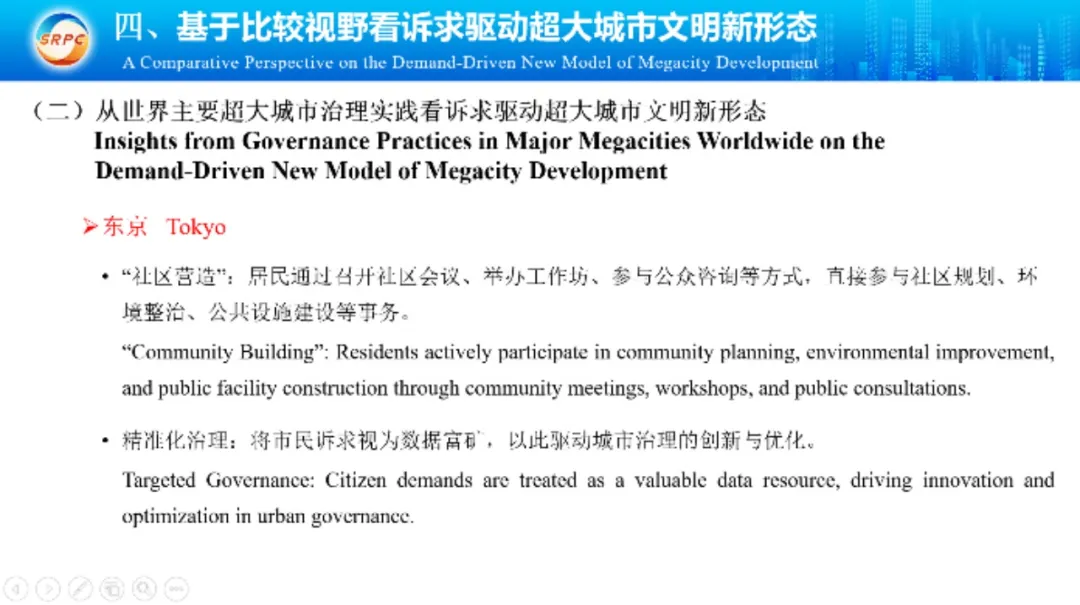

巴黎的“15分钟城市”、参与式预算,东京的社区营造,纽约的311热线,这些不同国家的超大城市治理实践,其实都与诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态的理论命题不谋而合。

文明因互鉴而共同发展和具有生命力,要通过学习、借鉴、竞争与合作,迈向人类命运共同体的超大城市文明新形态,这应该是人类共同的理想。

报告的第五部分主要是回应第一部分提出的问题讨论启示和价值,它主要回答:北京市“接诉即办”改革能够为中国式现代化和人类文明新形态贡献什么?

我们得出了三个基本结论,一是北京的经验可以被不同尺度的城市和治理单位所学习和借鉴,它来源于超大城市,但是可以在城市、县、农村等其他场景适用;二是要实现从治理到发展,诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态,其重要的任务是通过治理来推动超大城市高质量,实现发展与治理的有机统一;三是从首都到国家,北京的经验对于推进中国国家治理体系和治理能力现代化具有很重要的启示和借鉴意义。

总体而言,我们得出如下结论:诉求驱动精准治理创造超大城市文明新形态,具有普遍性,与城市文明演进史和世界各国超大城市发展具有内在契合性,不仅能在超大城市场域实现,而且能扩展至尺度和规模更少、或尺度和规模更大的场域。

以上就是报告的主要内容。我的汇报到此结束。谢谢大家!